綠能產業是場騙局?資本主義的自我安慰

tl;dr:綠能、SDGs 是一場騙局,是資本主義給人們的自我安慰。只有大部分的人(主要是資本家們)接受全球經濟稍微衰退,推動社會主義才有可能減少碳排

氣候變遷是近年來非常火熱~~也常常被拿來炒作的議題,~~國小在學校看了±2℃這部紀錄片之後老師給我們的結論是平常就要做好垃圾分類、減少一次性餐具的使用並且多搭乘大眾運輸,我想大部分的人被問到對於能為地球暖化做點什麼的時候大多也是給出這種老掉牙的回覆。當然從自身做起這些基本工作是應該的,但我們並不能止步於此,因為環境很明顯沒有因為各位的行動有明顯的改變,但大眾卻認為已經仁至義盡,甚至也鮮少人重視其他更好的解決方案,畢竟我們已經做的很好了,對嗎?

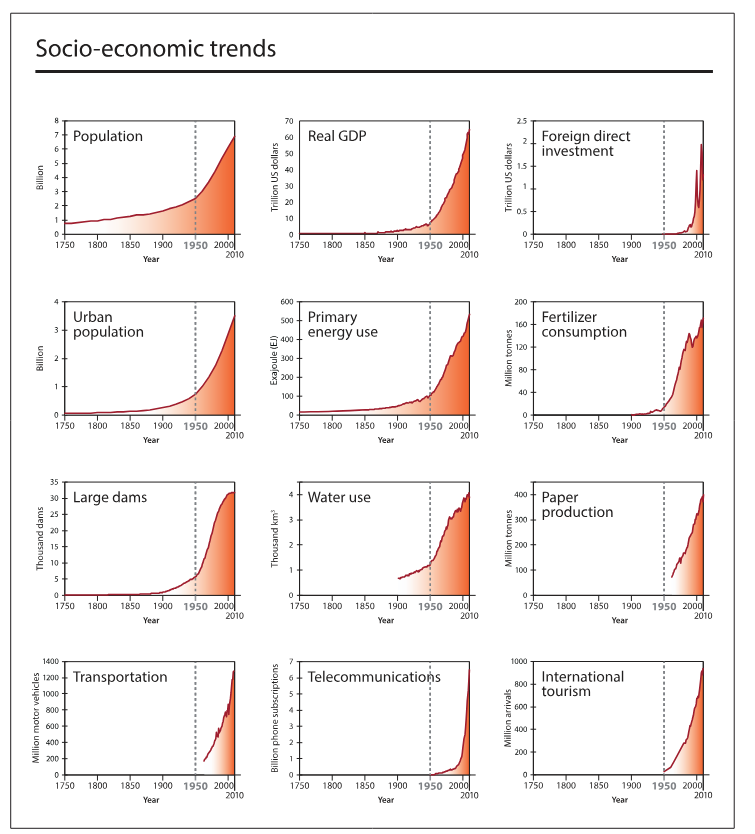

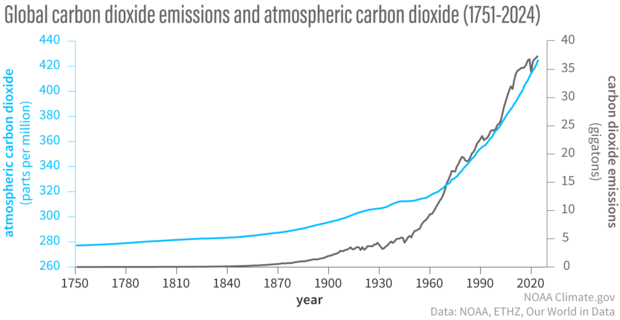

那我就問,我們這些年來的節能減碳和減塑運動都減到哪去了?上圖是澳洲國立大學 Will Steffen 等人做的研究,我們耗費的資源可說是逐年增加,二氧化碳是藍色那張圖左上角的標示 Carbon dioxide 的表格,這是在南極洲的採樣,截至 2010 我們「節能減碳」和其他環保行動的效果都不是非常好。什麼?你說只到 2010 離現在很遠,近十年我們積極發展電動車,新技術的興起以及環保意識抬頭,肯定不會像 2000 年初期這麼誇張,好吧,我找了美國氣象局的統計圖表,很明顯,並沒有。到底發生了什麼?

全球化

我們其實很環保喔

1950 年後的工業革命之後生產模式的轉變無疑是此現象發生的主因,我想沒有一個人會主張我們天天燒垃圾、蓋工廠、增開一堆飛機航班、使用汽車不會產生任何廢棄物,我們現在的日常生活所使用的工具比 1950 之前確實對環境造成「不少」負擔,大家都知道這件事,至於是多少,我們常常對此閉口不談。

因為全球化對某些地區造成的負面影響,由全球南方也就是第三世界最為明顯,由我們這些北方國家來負責消費,讓自然資源的損耗和碳排發生在這些第三世界國家,這在國中地理課本被稱作「產業分工」,因為各個地方社會經濟經濟和基礎建設在的差異,你這空地多,適合種植弄作物,我這房子多,馬路已經蓋得很方便所以適合居住並發展教育、科學研究和第二、三級產業,乍看之下非常合理,但為什麼你要蓋那麼多房子還有鋪這麼多柏油路呢?蓋房子舖馬路的地方原本也是可以種值經濟和糧食作物,只不過已開發國家為了國內的經濟持續發展,把這些「不賺錢」的生產方式外移到第三世界,並且在第三世界製造污染,但因為人口主要集中在這些都市地區,乍看之下一片祥和,附近的商店有辦法定期補充物資就算是「不匱乏」,有沒有在那些外部國家適度的開採資源(定期休耕、合理的勞動模式)好像根本不重要。

把原本該在某個地方獨立生產的資源全部拉出去邊陲地帶做,並把環境負擔轉嫁給邊陲地帶是不對的,看不到不代表沒有發生,像是油棕的開採,這是棕櫚油的原料,主要來自印尼和馬來西亞,近年來因為需求提升,使的當地大幅增加栽種面積甚至砍伐非常多原有的熱帶雨林植被,接著造成當地生態系統的破壞,不只是地力被耗損,農藥流到河川,魚也變少了,當地居民無法靠著當地的自然資源填飽肚子,就需要使用金錢購買外部進口的糧食,為了賺錢,好一點的狀況是當地人民開始進入工廠出售自己的勞力換取金錢,接著就有了「失業」的概念;有些人則走劍走偏鋒開始違法販賣保育類動物,破壞生態系。這些地方以前哪有人會「失業」啊,肚子餓附近就有糧食作物和動物可以食用,完全足夠當地人民自給自足。這些地方在工廠進駐、大規模種植棕櫚之前也都維持自己的生活模式沒餓死,明明他們的存活方式沒有問題,但偏要說什麼這是創造就業機會讓他們的社會更進步這類的論調,GDP 從來就不是全體人類的財富指標,景氣好薪水不見得會增加,但景氣不好薪水不變已經要感謝老闆沒有請你共挺時艱幫忙壓低成本。

荷蘭謬誤

這種把資源損耗轉嫁的方式稱為荷蘭謬誤(Netherlands Fallacy),從數字上來看,已開發國家確實好棒棒啊,國內碳排有降低耶,政策好成功,技術好厲害,高污染產業只是外移了,根本沒改善,可能還更嚴重。支持綠色能源,簽署巴黎協定、推廣SDGs 就是各國合作演出的戲碼,為了粉飾太平把高污染產業外移,國內就淨零碳排了,然後再「嚴厲譴責」那些無法落實永續發展目標的政權或是魁壘政權做做樣子,ALL DONE 。剩下就看地球什麼時候撐不住我們死在一起。但有很大的可能,我們死前都不會發生這種事,噢,那就不用擔心了,可遇見的未來不會發生對某些人來說就是永遠不會發生。

傑文斯悖論(Jevons paradox)

技術在可見的未來也會不斷的進步,有一部分的人則是主張在環境完全失控之前盡量發展技術、地理工程學就能降低碳排放,

過去非常消耗資源的技術在新技術被發明後一單位的資源的消耗會變得更低,

但是英國經濟學家威廉·斯坦利·傑文斯(William Stanley Jevons)在 1865 年《煤炭問題》指出:技術革新使的提高了使用資源的效率,但是新技術的普及和成本下降反而會讓

整體需求大幅增加。這其實就是我們小學二年級都學過的乘法運算 10 * 10 遠小於 0.1 * 10000 , 例如以前生產一台車需要耗費 10 單位的單位的資源,一季只有 10 萬個人有能力負擔他的價格帶回家使用;過了一段時間,製造成本只要 0.1 單位,不過價格降低,並且還主打著節能環保,每季的購買人數變得非常高,幾乎人人都有,大家又天天使用。這樣對於減碳是沒有幫助的,類似的狀況在汽車、電視、電風扇、冷氣機這種民生家電都有類似的狀況發生。再講白話點就是質的提升同時帶動普及率,最後因為持有人數太多最終抵銷新技術節省的資源。

當然要求大家都不使用這些技術帶來的便利性是不合理的,但傑文斯悖論證明了技術革新並不像那些主張綠色新政想的那樣美好,綠色新政想做的是顧好 GDP 並且積極尋找替代能源補足現在生產上能源供應的問題,最終是為了增加產量,石油/核能還是繼續使用,只是再加點太陽能、風力、水力發電混著用藉此漂綠,不過是把綠能當成除了火力和核能之外的電力生產渠道罷了。在台灣,5,000瓩以上之電力用戶規定要加裝再生能源發電設備,這是一個非常可笑的應對方式,製造那些太陽能版、風扇的環境消耗不說,這些產業的能源消耗始終遠高於場區內的「綠色能源」能夠提供的量,甚至沒有規定用電多少瓦以上需要自主依靠再生能源發電,也就是說這些設備有蓋就好,企業就能漂綠變成環境友善企業了。主要的電力供應還是使用傳統發電方式,掩耳盜鈴罷了!

搞這些政策和口號宣傳都是在應付了事,對於台灣來說,限制台塑、中國鋼鐵、台積電工廠的運轉時間就會顯著的看到碳排減少了。

我根據環境部事業溫室氣體排放量資訊平台的公開資訊,把 112 年的統計資料按照產業稍微做了一點整理(點我下載),你可以很清楚的看到哪些企業到處蓋廠房並且產生二氧化碳,下圖是台積電的部分,這家公司是有紀錄的資料中廠房最多的公司,僅次日月光。有興趣可以自己到事業溫室氣體排放量資訊平台下載 csv 搭配試算表公式和統計體玩玩看。

不!經濟衰退

當然,工廠生產線停擺會直接對經濟造成負面影響,這一定會發生,把一堆錢拿去投資股票、指數的人都不會太開心。但話又說回來,什麼樣的市場環境才算是「景氣好」,我們總是希望經濟指標永遠正成長,可是但凡你用點腦子都知道這些證券市場上的數字,都是一大群人用盡幾乎所有的清醒時間工作,以及另一頭有人努力工作賺錢再花錢換來的。經濟成長的基礎是建立在資源的持續開採、創造需求和消耗上,同時有人日以繼夜的生產,而這些工作的成果,又依賴另一群人不斷工作賺錢,去消費才能成立。

長遠來看,地球的資源確實能透過物質循環和自身的恢復力來「無限」取用,只要我們能適度取用自然資源。

這正是「地球限度」的概念,意指地球生態系統能夠承受人類活動的極限。然而,資本主義的核心卻是不斷追求生產力提升。當生產力提高,同樣的事情可以用更少的人力和時間完成,這就帶來了一個問題:如果經濟規模不擴大,人們就會失業,政客不喜歡大家都失業(你自己可能也不喜歡),因此政府就會大力推動能「增加就業人數」的政策。

這正是我們面臨的兩難。資本主義追求效率和利潤,導致技術不斷進步,生產效率越來越高。理論上,這可以讓我們用更少的資源生產更多東西,或用同樣的資源生產更多。但實際情況是,為了避免失業和維持經濟增長,我們被迫不斷擴大生產、創造新需求,甚至透過廣告和消費文化來刺激人們購買原本不需要的東西。這種「為了增長而增長」的模式,最終還是會超出地球的承載能力。

就算技術進步也不會減少工業廢棄物的產生,這點我在前面的荷蘭謬誤以及傑文斯悖論已經解釋給你聽了。我已經能預想到,就算哪天電動車已經準備好全面普及,石油也不會因此停止開採,他們會在賣不出去前盡可能的賣出更多,還能可把石油車當成復古、優雅的交通方式來炒作販售,創造新的利基市場。

所以,問題的根本不在於技術不夠好,而在於我們對「發展」和「富裕」的定義。只要我們認為「好」的經濟必須是持續擴大的經濟,那麼無論技術如何進步,我們都難以真正擺脫對資源的壓榨和環境的破壞。真正要解決這個困境,我們可能需要重新思考社會運作的底層邏輯,也就是現行的資本主義模式。

Anyone who believes that exponential growth can go on forever in a finite world is either a madman or an economist.

世界上只有兩種人會相信指數會在有限的世界中無止盡的增加,一種是經濟學家,另一種是瘋子

——Kenneth Ewart Boulding

可以怎麼做

去除企業壟斷

我完全支持「拆分大型企業壟斷」這類的運動,就像 break up Apple 運動,當少數巨頭壟斷了市場,當少數巨頭壟斷了市場,其影響遠不止於扼殺創新,更在於它們對軟硬體的層層限制,甚至重塑了我們與數位世界的互動方式。

以前人們上網都會說「衝浪」形容在網路世界裡自由探索的感覺,現在呢?如果你平常的數位生活只有 YouTube 、instergram 、手機遊戲三點一線,你的思想會變得很貧乏(好在你看了我的 blog 可能稍微有點改善?),這完全沒有探險家的感覺,反而更像在一個被精心設計的數位遊樂園裡,還是速度很慢,只有旋轉木馬這類低強度設施的那種。

企業內能提升產品品質的工作流和技術也應該公開,我們不需要一家企業稱霸整個產業並且獨占世界上大部分的訂單。沒錯,我就是在說台積電,沒有自然環境條件限制生產內容的東西就要讓世界各個國家也能共享技術進步帶來的便利,一個國家的產業多樣性是很重要的。當時新冠肺炎流行的期間,有些國家因為沒辦法獨自生產口罩使的供應量不足,讓疫情擴散得更快,這就是一個血淋淋的教訓。如果關鍵技術高度集中在少數國家或企業手中,一旦發生地緣政治衝突、自然災害或流行病,全球供應鏈的韌性就會變得極為脆弱,進而衝擊民生與國家安全。

不過當世界都會造晶片,台灣可能就完了,不過這就是台灣本身國防上的課題了,應該要分開看待。我們不能總佔著晶片技術領先而洋洋得意

為了實現技術共享與產業韌性,我們可以考慮:

- 推動強制性技術授權: 對於首次問世涉及民生必需品、公共安全或對全球產業鏈影響巨大的關鍵技術,應該要強制公開到公有領域,由各國湊錢一次支付所有權人技術授權費把技術買下來公開,確保技術不會被少數企業/人獨占。

- 在世界各國建立完整供應鏈: 鼓勵各國發展具備一定程度的產業多樣性和自主生產能力,避免過度依賴單一供應源,尤其是在關鍵物資和核心技術上。

- 獎勵開源創新: 鼓勵企業和研究機構投入開源專案,讓技術成果能被更廣泛地使用、修改和改進,促進協同創新而非封閉競爭。

全新的生產模式

在目前的資本主義體系下,如果你沒有一份穩定的薪水,就難以獲得生活所需的物質。這導致人們即便意識到過度消費和生產對環境的危害,也難以擺脫追求經濟增長的慣性,因為這與他們會不會餓死直接相關。

如果我們想擺脫這種困境,就必須重新思考工作的意義,以及如何分配資源。代表我們可能需要:

縮短工時,共享工作機會

現在已開發國家生產力已經夠高了,每個人根本就不需要工作那麼長時間來維持社會運轉。縮短工時能讓更多人有工作,也讓人們有更多時間投入個人興趣、社區服務或環境保護等更有意義的事。

重新定義「價值」

社會不應只看重市場上能換取金錢的「生產」,那些維護生態、照顧社群、發展藝術文化等無形但重要的貢獻,也應被賦予應有的價值和支持。比起廣告業、電話銷售員、企業顧問、接待員、律師、遊說團這些刻意去創造需求的人造行業,教育和照顧服務這類的情感勞動,才是邁向幸福生活的國之重器,而且還低碳排的工作。這些毫無意義的工作,人類學家大衛格雷(David Graeber)稱它們作 Bullshit Jobs ,中文叫做狗屁工作。所謂狗屁工作就是為了讓人工作、讓高層開心而存在的,實質上根本一點都不重要,也不會對全體人類的生活帶來明顯的便利或不便利。不過也有研究表明被大衛點名為 狗屁工作的從業人員,有很多人其實不覺得自己的工作毫無意義,這其實可以解釋,我覺得對個人來說自己從事有沒有意義是主觀的,不過有沒有實用價值是絕對是客觀的,有沒有實用價值的判定在於是否有人因此受惠,並且沒有人或物受到利益損失。

我們需要的,是從「高商業價值」的追逐,轉向追求「高使用價值」的生產行為——也就是那些真正能改善生活、促進人與人連結、強化社會韌性的實際勞動。與其日復一日地做著創造不出實質價值的工作,不如開始學習有用的技能。即便無法進入專業領域,能種田養動物、自給自足,也比無所作為地參與瞎忙做一些沒用的報表和推銷根本沒人興趣的產品方案來得實在。

對我來說,失業不可恥,盲目就業才可悲。不是每個人都需要為了勞保年資去硬掛什麼「XX師」、「XX專員」的頭銜[1]。如果暫時沒能力,就不要強迫自己出來工作危害社會,製造更多社會摩擦與無謂消耗。平凡生活也可以很美好——只要你能照顧好自己,有餘力再關心家人與朋友,這就最有價值的事。

增加公共財

公共財不單是我們熟悉的公園、圖書館這些非敵對性公共財(即任何人使用都不會排擠他人使用權益),在追求真正平等與永續的社會中,更應該開放與建立更多 「敵對性公共財」 —— 也就是雖然使用會產生排他性,存量會減少,但仍以公有、公平原則運作的資源,例如土地、工廠、水源、網路頻寬、交通基礎設施等。

這些涉及生產與民生必需的資源,應該透過公有化來確保其不被私人壟斷或用來謀取不當利益,而是為全民服務。土地與工廠若能真正公共化,就能讓所有人不分階級地使用這些生產工具。每個人都應被允許在一定範圍內使用公共資源進行自給活動,比如在社區公有地上種植作物、飼養家禽,讓自己不至於餓死,以個人名義操作工廠機具為自己產生足夠的物品。

政府在這個系統中除了是管理者以外,更應是秩序的維護者與公共基礎設施的提供者,確保公有資源被公平分配、合理使用,並在必要時進行協調與調解。這樣的制度不僅可以減少社會對工資勞動的過度依賴,也讓人們可以用更自由的方式實現生活意義與生產價值。

我反對

那來做個思想實驗,假設哪天我們製造出了一種藥物,或研發出某種基因工程技術,使的所有人類的身體不再需要睡眠時間也能正常運作,人類甚至建造了人工太陽和月亮可以自由調控日出日落,幾乎所有國家的政府都規定:原本八小時領加班費,現在要連續做 16 小時才算加班,義務教育也變成一天上 16 節課,你贊成這樣的改動嗎?這樣是否會讓我們有「更多的生產力」呢?

所有人觀念上的轉變:實施社會主義

在台灣講這種話感覺會不太中聽,畢竟講到這個好像就很容易聯想到「共產」,然後想到左邊鄰居,接著二話不說扣給你一頂共匪帽子,放輕鬆,我也不喜歡專制。邁向共產烏托邦的過渡期實施的無產階級專制容易走火入魔,但不代表社會主義的概念應該完全被棄用。馬克斯所處的時代有很多社會學的理論都還沒發展起來,他比現在的學者缺少了很多有用的理論和工具,其次他身在一個勞資制度不完整的時代,對於勞資雇傭問題,他帶有非常主觀的批評,畢竟他所處的時代也在經歷前所未見的變革,誤判也很正常。

然而,不可否認的是,馬克思率先觀察到並深刻剖析了資本世界的一些核心社會問題。 這些問題,拿到現在來看,多多少少依然存在,甚至以更為錯綜複雜的形式出現。例如:

貧富差距的擴大

儘管全球GDP不斷增長,但財富卻越來越集中在少數人手中。富者愈富、貧者愈貧的現象,讓社會撕裂感加劇。

勞動的異化

許多人感覺工作只是為了生存,而非實現自我價值。重複、枯燥的工作內容,讓人們對勞動本身產生疏離感。例如,那些在科技廠日復一日重複組裝零件的工人,或是外送平台演算法下疲於奔命的外送員,還有整天滑 social media 、短影音幫科技巨頭製造廣告收入的速食閱聽者,對於上層制定這套規則的人來說,這些人只是一個個「勞動機器」,而非有血有肉的個體。

掠奪性開發

為了追求無限增長,企業不惜犧牲環境,造成氣候變遷、生物多樣性喪失等無法逆轉的傷害。像前面提到的棕櫚油問題,就是為了滿足全球消費需求,犧牲印尼、馬來西亞的熱帶雨林,當地居民因此失去賴以為生的自然資源,被迫轉入工廠、甚至走向貧困。

然而,漠視環境問題的,也不只有製造類的企業。現在社群媒體的巨頭們,舉凡 Meta (Facebook, Instagram)、Line、TikTok、Google (YouTube)、微信、新浪微博,為了賺取鉅額廣告費用,透過建立高度綁定的數位生態系,將人們的生活牢牢鎖定在他們的平台上。這些平台會記錄使用者的所有行為,將這些數據轉化為廣告投放的精準資訊。它們強迫大家透過演算法接受推薦內容,不僅刺激了過度消費文化(間接推動實體商品的生產與資源消耗),更對人類的心理健康造成了嚴重影響,導致憂鬱、注意力不集中等心理疾病。

我認為,資本主義絕對需要所有人都注意到他的問題以免失控,每個人也要好好的辨別哪些是真正需要,哪些又是隨著廣告和社群翩翩起舞的假需求,現在富裕國家(包括台灣)都已經到達了生活水準的邊際效應遞減點,繼續進步根本沒啥用,只會破壞環境、讓大家開始內卷,過的更不開心。

儘管我們不應該完全按照馬克思提出的理論來分析現在的局勢、制定政策,但這並不意味著社會主義的概念就該被束之高閣。相反地,我認為社會主義中那套「共有、共好、互相信任」的核心精神,正是我們在面對當前資本主義弊病時,值得深思與學習的寶貴資產。就像《史記·五帝本紀》中那套永遠被人傳頌的堯舜禪讓,雖然後世還是走向「家天下」,但是它成為所有中國文人理想的治理典範和道德標竿,歷代賢明的統治者和士大夫都會嘗試讓國家愈來愈接近堯舜時期和平、富庶的狀態。

成功案例

巴塞隆納的「無畏城市」(Fearless Cities)運動

巴塞隆納的「無畏城市」(Fearless Cities)運動,是一個非常好的例子,展現了如何在現有體制下,透過公民參與和地方政府的努力,來實踐「共有、共好、互相信任」的社會主義核心精神。

這場運動的核心是公民平台「巴塞隆納共同體」(Barcelona en Comú),在2015年成功將行動主義者 Ada Colau 推上市長寶座。「無畏城市」的理念是,當國家層級的政治體系難以應對全球挑戰(如氣候變遷、不平等、難民危機)時,城市可以成為變革的引擎,從基層發起,建立新的民主模式和全球團結網絡。

巴塞隆納的具體行動包括:

-

激進的民主化與公民參與: 強調由下而上的公民平台,鼓勵市民參與預算分配和決策,提高市政運作的透明度,並打擊腐敗。在2020年,該市發表的氣候緊急狀態宣言,就是由市民集體提案,列出詳細的具體行動方案和配套措施,吸引眾多市民加入響應,並推派代表與市議會共同商議,最終促成這項重要政策的通過。

-

保障基本人權與社會公平: 採取措施解決住房危機,例如阻止非法驅逐、增加社會住宅,並將公共服務(如水力設施)重新收歸市政管理,確保基本服務的品質和可及性。

-

生態永續與氣候行動: 推動城市能源轉型,增加再生能源使用,發展綠色交通,並限制高污染車輛。

-

國際連結與城市外交: 主辦「無畏城市」高峰會,建立城市間的全球團結網絡,並積極參與「庇護城市」倡議,歡迎難民和移民。

當然道理你都懂,民主制度、降低空屋率、降低房價、推動綠能、認識朋友建立邦交。大多數的國家也都在喊這些議題很重要需要來處理,

但都沒有成功,真正遇到企業、金主施壓就軟了,計畫由政府這個黑盒子提出,不是由下而上的行動,民眾根本不知道、不在乎這些政客在搞什麼鬼,

同時民眾怕走出溫室花園,政客怕票倉出走,根本沒有辦法實施什麼有效的改革。

看看台灣,我們總是以亞洲地區的民主國家自居,現在卻只是推派政治代理人決定大部分的事情,公民的作用就只有出門投票,而政治代理人總是為了吸引眼球在立法院打架,簡直是白白浪費過去努力建立的民主制度根基。你知道為什麼現在立法院那些人比綜藝人物還要搞笑嗎?

因為台灣大多數人根本民智未開或是沒有時間去瞭解那些法案,造成多數人參政的方式只有投票和看政治新聞,如果政客們不搞出一些吸引眼球的新花樣,他們就不會被媒體注意到並且做成報導給大家知道,他們得以一種很滑稽的方式在短時間內傳達他們的政治理念甚至直接讓你可以無條件認同他們做的所有事情。這不是一件好事,民主是要讓所有人都坐下來認真討論解決問題的方式,不要以為國會成員全是同一個黨社會問題就會得到改善,法規就會很好推,別傻了,這只會讓國會失去多元的聲音。社會問題是有脈絡、有前因後果的,不要妄想使用一張張的懶人包圖卡就得到答案,遑論一大堆「政治迷因」就讓你選邊站,獨裁國家才要這麼做來對領袖、黨派造神。

我們現在使用的「四年一次,領先者當選」制度,表面上看起來公平,其實存在很大的問題。因為這種制度讓選民陷入一種焦慮:「我如果不投給最有可能贏的那一個,我支持的黨就會輸。」久而久之,選民可能就只敢投給「比較不爛」的選項,而不是自己真正認同的政黨。

這也導致了另一個問題:即使有一個政黨其實受到很多人喜愛,只要大家都認為「他不可能當選」,就沒有人敢投給他,最後真的沒席次。那麼這個制度就不是民主,而是「多數壟斷少數」、「聲音被消失」的假民主,我覺得台灣就是假民主。

比較好的投票方式是轉移單票制(STV),流程大概是:

-

每位選民在選票上排序他們偏好的候選人(例如:1號最喜歡、2號其次⋯⋯)。

-

每張選票初始計入第一志願。

-

根據一定的「當選門檻」(Quota),達到門檻的候選人就當選。

-

如果某位候選人得票超過門檻,多餘的票會被轉移到該票的第二志願。

-

如果沒有人達到門檻,則會淘汰得票最少者,並將他的票轉移到下一志願。

-

重複這些步驟,直到選出所有席次。

「可轉移單票制」的計票過程無疑比傳統選舉複雜很多,一定要仰賴電腦計票。這時候有人可能因此質疑:這樣不就容易黑箱、舞弊嗎?

我認為這樣的質疑是不必要的。選舉本身就是一種把立法權託付給你素昧平生的候選人的過程。如果你連透明可驗證的電腦計票流程都不信任,那你憑什麼相信這些候選人會忠實代表你的聲音?議員們在你沒看到的時候又都在做什麼?

更何況,很多質疑其實來自於極端的政黨支持者,在他們眼中,選舉的正確結果就是「我支持的人要當選」,如果結果非他預期,那他們就會主張作票。抱持這樣的心態的話我看還是獨裁政權比較適合他們,不過平心而論,有遠見而且賢明的獨裁者其實比民主制度選出的人還要好,更省去那些競選費用、計票還有搭車回家投票的開支,這種賢明的獨裁者唯一的問題就是難以穩定延續,你說禪讓嘛,最後沒幾個人會這麼幹;而家天下並教育好自己所有後代又顯得不切實際,所以我們才要推行民主讓有能力的人來做事。

我覺得社會主義最後的樣子就是發展健全的民主社會,只要台灣夠多人願意響應,未來也能媲美巴塞隆納甚至超越的。

Linux

如果你和我一樣對資訊領域小有研究應該都很清楚這個例子,以及這種大大小小的開源專案、套件怎麼讓你的數位生活過的更美好。

Linux 是一套作業系統,負責提供介面讓軟體和硬體互相溝通,例如我要用鍵盤打字輸入瀏覽器,它就負責處理鍵盤訊號、將字元傳送給瀏覽器程式,並協調瀏覽器與其他硬體資源(如螢幕顯示)的互動。如果你是電腦麻瓜,那 Windows 電腦總聽過吧,Windows 就是一套作業系統,只不過它是由微軟維護的不公開原始碼軟體,並且需要收費。

Linux 則是開源軟體,這意味著任何人都可以自由地查看、使用、修改和分發它的原始碼(這也是為什麼市面上有這麼多基於 Linux 的「發行版」,例如 Ubuntu、Fedora 或 Android)。

給電腦麻瓜們闢個謠: Linux 並不是只有文字介面,需要一大堆駭客知識才能使用的東西。事實上,許多你每天都在用的裝置都運行著 Linux:你的 Android 手機、家裡的智慧電視、路由器,甚至許多網站的伺服器,它們的底層都是 Linux。許多 Linux 發行版也提供了美觀且易用的圖形介面,與 Windows 或 macOS 沒什麼兩樣,非常適合一般人,如果你第一次使用可以從 Mint 裝 GNONE 開始。

這種基礎設施就非常有必要放在公有領域。Linux 不只是單純做為個人電腦用途,它還廣泛應用在各行各業中。Google 一開始的搜尋引擎檢索服務也是架設在 Linux 上進行運算的。 想像一下,假如沒有像 Linux 這樣開放且彈性的作業系統,Google 成立之初就得面臨巨額的作業系統授權費,支付給像 Windows 或 UNIX 這樣的廠商。更重要的是,如果想要針對搜尋引擎的特殊需求「魔改」任何功能,這些專有系統的限制會讓他們寸步難行。這對於需要高度客製化和規模化部署的創新服務來說,簡直是難以想像的開銷和技術限制。

它之所以能普及至此,正是因為其開源、免費、穩定且高度客製化的特性。沒有單一公司控制,意味著它不會因商業策略而停止更新或收取高額費用。全球開發者的共同維護,讓它不斷演進,並且能針對各種特殊需求進行優化。這份共同的數位財產,真正體現了技術的「共有、共好」,讓全人類都能從中受益。

結語

講的差不多了,希望有讓你想通這些制度騙局,我反對經濟上的資本主義和監控資本主義。開始有意識的反抗這些制度,對生活有更多想像,世界才會真的進步。

referance

- Will Steffen-The trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration

- Climate change: atmospheric carbon dioxide

- Global North and Global South

- wikipedia-Social and environmental impact of palm oil

- Netherlands fallacy

- Jevons paradox

- 經濟部-謹慎檢討用電大戶義務容量 維持現行 5,000 瓩用電大戶義務

- 環境部事業溫室氣體排放量資訊平台

- Bullshit Jobs

- 無懼城市:以公共公地推動永續發展、氣候行動與循環經濟

推薦閱讀

- 编程随想的博客:为什么马克思是错的?——全面批判马列主义的知名著作导读

- 齋藤幸平:人類世的資本論

- WiWi blog:我同意-你同意的不只是 LINE 的條款

- 資訊人權貴ㄓ疑:Line 不僅是高牆花園, 也是國安要害

- 侃侃而談:馬來西亞的「票票不等值」問題——一些看法

你缺錢的話或許要,這個前提建立在社會能讓每個人都能共好維持最基礎的生活上,但多數人類就是喜歡看其他人勞累的樣子,總是不喜歡把資源分享出來,現在還是很難做到,這點我在下一節公共財會談到 ↩︎